El tzompantli: muerte y sacrificios en la gran Tenochtitlan

¿Alguna vez has escuchado del tzompantli? Éste era un muro compuesto de cráneos humanos de personas que habían sido sacrificadas… Leíste bien: ¡cráneos de personas!

En este artículo, profundizamos sobre este tipo de construcción y su importancia para las culturas mesoamericanas, especialmente para los mexicas.

Origen de la palabra tzompantli

Primero, ¿qué significa el término tzompantli? Normalmente, se ha hecho la traducción como “muros de cabezas”. Etimológicamente, tzontli significa “cabello o 400”, este número puede referirse también a algo incontable; y pantli, que significa “bandera, línea o muro”. El muro de cráneos o cabezas.

Como dato curioso, tzompancuahuitl era el nombre del árbol conocido hoy en día como colorín, ¿lo conoces? Tzompancuahuitl suele traducirse como “el árbol de hileras de cabezas”, pues de él salen flores y semillas rojas, lo cual recuerda a las cabezas colgadas y ensangrentadas.

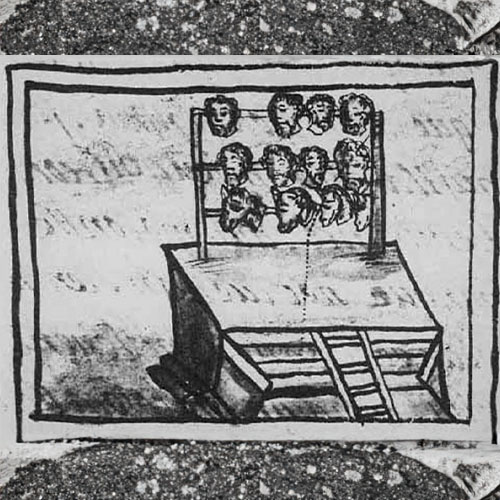

Los tzompantli que cumplían con la función de albergar a las cabezas de los sacrificados se construían con vigas de madera, ahí se colgaban los cráneos desmembrados y, generalmente, descarnados. Como podemos imaginar, la madera no sobrevivió hasta nuestros días, pero sí lo hicieron los cráneos con las perforaciones en la zona temporal o sienes.

En términos arquitectónicos, se han localizado “altares tipo tzompantli”, los cuales son plataformas arquitectónicas decoradas de manera muy especial: cráneos esculpidos en bajo relieve. Es interesante observar que los tzompantli formaban parte de la planeación urbana pues, tanto los altares como los tzompantli funcionales, se construían en relación con otros edificios. ¿Te imaginas que en el centro de las ciudades había restos humanos en descomposición?

El tzompantli era parte del control político de los gobernantes, sin duda denotaba el carácter bélico de estos pueblos antiguo. Se dice que estos monumentos tenían como fin exhibir las cabezas de los vencidos como trofeos, pues se sacrificaban a los cautivos de guerra. Pero las investigaciones se han centrado en comprender este elemento como parte fundamental en la cosmovisión prehispánica.

Aunque no se cuenta con información clara, se asume que los sacrificios no eran una ejecución sencilla. Los actos debían estar acompañados de especialistas rituales que se encargaban de la preparación y actividades que acompañaban estos eventos.

Los relatos del tzompantli en Tenochtitlán

El conquistador Hernán Cortés mantuvo comunicación con el emperador Carlos V (Carlos I de España) mediante sus escritos conocidos como las Cartas de Relación y, en ellas, describe la ciudad de Tenochtitlán de la siguiente manera:

Tiene cuatro entradas, todas de calzadas hechas a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y derechas, y algunas de éstas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas […]

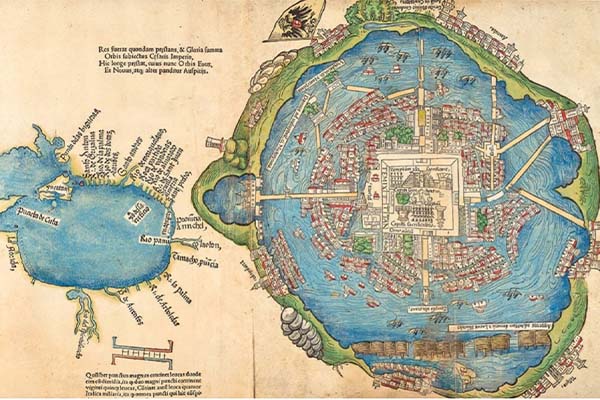

Aunque poco habla del tzompantli, Cortés acompaña sus escritos del ahora conocido mapa de Núremberg. Parece que, por el poco espacio, el dibujante representa el templo mayor acompañado del juego de pelota y la representación del tzompantli principal: el Huey tzompantli.

Por su parte, una de las descripciones más detalladas de la ciudad de Tenochtitlan es la de Fray Bernardino de Sahagún. Este cronista narra que existieron siete estructuras con cráneos dentro de la gran urbe y que el más importante estaba al centro de la ciudad.

Pero la descripción más detallada la tenemos del soldado Andrés Tapia. Él describe la empalizada de cráneos más importante de la ciudad de la siguiente manera:

Estaban frontero de esta torre sesenta o setenta vigas muy altas, hincadas […] Estaba de un cabo e de otro destas vigas dos torres hechas de cal e de cabezas de muertos, sin otra alguna piedra, e los dientes hacia fuera […] hallamos haber ciento treinta y seis mil cabezas, sin las de las torres.

Huey Tzompantli

Si bien, las descripciones anteriores eran importantes en las investigaciones e interpretaciones del tzompantli, siempre estaba en duda la monumentalidad e importancia de éste. Sin embargo, en 2015, las investigaciones arqueológicas lograron pasar de la literatura a las evidencias físicas.

A cargo del Programa de Arqueología Urbana (PAU-INAH), se realizaron investigaciones en la calle de Guatemala, en el Centro Histórico. Uno de los hallazgos más importantes fue la identificación del Huey Tzompantli de Tenochtitlán.

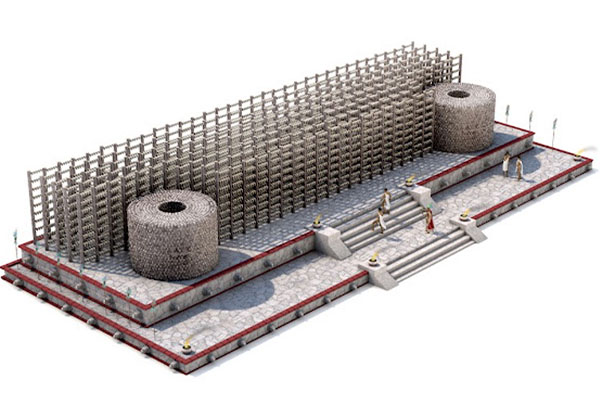

Se localizó una plataforma con una altura de 60 cm cubierta por estuco donde se debieron colocar postes de 25 cm de diámetro con una distancia entre ellos de 80 cm. Al costado, se identificó una torre circular construida por cráneos sobrepuestos. Los y las arqueólogas que trabajaron en el proyecto estiman que este monumento debió medir 5 metros de alto y que tuvo dos etapas constructivas:1486 y 1502.

Fueron miles los cráneos completos y en fragmentos que se registraron en este lugar, los cuales pertenecían a hombres jóvenes en su mayoría, pero también se identificaron mujeres y niños.

No es sencillo hablar del tzompantli. Por un lado, nos muestra una parte sanguinaria de la humanidad y, por otro lado, este elemento es una prueba de que los pobladores prehispánicos si practicaban sacrificios (y seguramente con más frecuencia de lo que podemos imaginar).

Finalmente, existen muchos cuestionamientos aún sobre su función, pero sin duda debió existir un fuerte simbolismo que hacía muy fuerte el mantenimiento de estos espacios y prácticas de sacrificio.

PDFs

GRATIS